2024-08-06

【2024夏休み家族計画・後編】専門家に訊く!親子でアートを楽しむコツとおすすめ美術館

家族新聞がお送りする、2024年の夏休み特別企画。前回に引き続き、今回の「2024夏休み家族計画・後編」では、これまでお子さん向けの鑑賞プログラムを多く手がけてきた学芸員さんたちに、親子で芸術や美術を楽しむコツを伺いました。編集部がピックアップした、この夏におすすめの美術館情報もご紹介します。

目次

芸術や美術を通じて養われる、多様性への理解力

アートにふれることは、お子さんにとって「なんとなく」良い体験になりそうと感じるもの。とはいえ実際はどうなのでしょうか。練馬区立美術館の学芸員の真子(まなこ)みほさんに、芸術や美術に関するあれこれと、お子さんと一緒に美術館を楽しむためのポイントをお伺いしました。

美術館は多様性にふれられる場所

芸術や美術を総称してのアートについて、「敷居が高いもの」と捉えている方はきっと多いことと思います。例えば現代アートは、大人でも解釈や鑑賞方法が難しいと感じる方も少なくないはず。そのため、お子さんと一緒にアートを楽しむことを身構えてしまうご家族もいることでしょう。

そこで前提として皆さんにお伝えしたいのは、美術館や博物館というものを国や自治体が保有している点を考慮すると、「アートは人間の活動や行動に必要なもの」という捉え方ができるということです。市役所や認可保育所、国立公園や国立病院と等しく、美術館や博物館だって、日常生活で必要なもの。そう捉えると、少し見方は変わってくるのではないでしょうか。

私の学芸員としての経験から言えるのは、美術館や博物館などの施設は、行ったからといって勉強ができるようになるというものではないかもしれません。

ですが美術館という場所は「多様性に触れることができる」という点が非常に魅力的だといえます。

ここで少し具体的に考えてみましょう。例えば「友情」というテーマのアート作品が並ぶ展示会が開催されたとします。アーティストによって、友情と聞いて想像する匂いや色、姿や形は様々です。そしてそれらを反映した作品は、さらに多様になります。

だからこそ、アートにふれることは、多様性に触れることに繋がり、「世の中には色々な考えがある」と体感できる。私は一度にこれだけ色々な価値観や考えにふれることができるのは、美術館ならではの特徴だと考えています。

知的好奇心を育み、聴く力を磨く

一見よくわからない作品を鑑賞したり、お互いの意見や感想をシェアする中で、お子さんたちは知的好奇心を育み、「聴く」力を磨いていきます。

「なぜこういう作品が生まれたのか」「作者は何を想って作品を制作したのか」。そして「お父さんのその意見はどういう意味?」など、色々と質問をして考えるなかで、それらを解釈するためには相手の意見をよく聴くことが求められます。これもまた、アートを通じて育まれる力と言えるのかもしれません。

こうした力は、アート鑑賞だけでなく、絵本を読んだり音楽を聴いたりすることでも養われます。ですのでその一つの材料として、皆さんにはアートを使っていただきたいと思うのです。

この夏は美術館をもっと「使って」みよう

最後にお伝えしたいのは、ご家族や保護者の方々が美術館や博物館で楽しそうにしている姿をお子さんに見せることが、最も大事だということ。アートに限らず、大人が楽しんで接しているものであれば、お子さんも自然に興味をもつことでしょう。

お子さんにとって、初めての美術館で初めての絵や作品を見るのはとても大変なことです。ですから最初は美術館を楽しめなかったとしても、全く問題はありません。2回、3回と訪問回数を重ねていくごとにきっと慣れていくと思います。諦めずにぜひ足を運んでみてください。

また、お子さんが美術館でいつもより少し賑やかになってしまったとしても、大丈夫。世の中には色々な方が共に生きているわけですから、堂々とお子さんと一緒に美術館に足を運んでいただきたいと思いますし、今はお子さん向けのプログラムが充実している施設もたくさんありますので、美術館は決して特別な場所ではありません。皆さんもこの夏は、美術館をもっと「使って」楽しんでいただけたらと思います。

お子さんと一緒に美術館を楽しむための4つのポイント

①どうやって訪れる美術館や博物館を選ぶ?

ご家族や保護者の方が行きたいところで大丈夫。お子さま向けの展覧会などにいくのももちろんいいですが、水墨画が好きだったりと、意外なテーマにお子さんがハマることもあります。また、最初はお子さん向けの展覧会に行き、そのあと徐々に大人向けに足をはこぶなど、ステップアップしていくのも良いでしょう。

②鑑賞時のマナーは?

「小さい声で話しましょう」「ゆっくり歩こう」「作品には触らないでね」の3つをお伝えしています。「静かにみたい人もいるね」、「走ると急にとまれずに怪我をしてしまうかもしれないね」、「作品が壊れてしまうかもしれないね」と、それぞれの理由も伝えてみてください。お子さんは納得すれば、それを行動に落とし込んでくれるはずです。

③作品やアート、自然をどうやってみる?

目の前の本物をゆっくりと見ることに時間を使ってみてください。作者やアーティストの情報は、知りたいと思ったら帰宅後でも調べることができます。とはいえ、ただ「みる」というのは難しいですよね。そんな時は、何かしらのテーマを設けるのがおすすめ。「この展示室に飾られている絵の中で、帽子をかぶっている人は何人いる?」「オレンジ色はあったかな?」など、探しもの感覚で取り組んでみましょう。何かに意識を向けてみることで、よく見えてくるようになるものもあります。

④どんな声がけをする?

「これは何かな?」など、適度な距離を持っての声がけは良いでしょう。ですが「これはどう思う?」など、その場ですぐに答えづらい質問の場合はお子さんにとってのプレッシャーになってしまいます。そういう場合は、先に大人の気持ちや意見を先に述べると、お子さんが考える際の補助線として役立つかもしれません。

学芸員さんおすすめ!こんな風に芸術を楽しんでみよう

・毎年定期的に同じ美術館を訪れる(練馬区立美術館・真子さん)

訪れた時のお子さんの発言や様子を書き留めておき、毎年同じ頃に行ってみると、成長度合いを感じることができると思います。誕生日に写真を撮る感覚で、気楽にイベント的に楽しんでみてください。

・体験を通じて、アートや文化にふれる(横浜 三溪園・中村さん)

体験を通じて、知らず知らずのうちにアートや文化に触れる大切さを学んでいくこともあります。例えば、横浜 三溪園には「旧矢箆原家住宅」という、昔の家の暮らしにふれることができる施設があります。「風通しがいいのは、こういう造りをしているからだね」「今の家の方が、○○なところが便利だね」など、実際の体験と結びついて得た感覚は、心にも、頭にも残りやすいかもしれません。

・「ひとつお気に入りを持って帰るとしたら?」(川崎市岡本太郎美術館・佐藤さん)

美術館のなかで「ひとつお気に入りを持って帰るとしたら?」というテーマを設けると、なぜその作品を持って帰りたいと思ったのか、家に帰ったらどこに飾ろうかなど、帰宅後に振り返る時に役立ちます。また、作品を鑑賞する時、大人の目線から見えるものと、お子さんの目線から見えるものは異なります。お子さんの視点から見てみると、作品の見え方も変わってくるでしょう。

・小さなお子さんには、現代アートもおすすめ(川崎市岡本太郎美術館・加藤さん)

手をかざすと動いたり音が鳴ったりと、現代アートには色々な仕掛けがあるため、美術館が初めてのお子さんでも飽きずに楽しめることが多く、おすすめです。音があると少し騒いでも大丈夫なところは、安心材料につながるかもしれませんね。

家族で行きたい!この夏おすすめの美術館

・十和田市現代美術館(青森)

アートによる「新たな体験」を提供し、未来の創造へ橋渡しをする美術館となることを目指す、青森県の十和田市現代美術館。草間彌生やロン・ミュエクなど、世界で活躍するアーティストの作品を常設展示しています。8月24日には、対話を介した鑑賞プログラム「げんびさんぽ」が開催されます。いわゆる“作品の解説“ではなく、「これは何だろう?」「こんな風に感じる!」など、それぞれが感じた素朴な疑問や発見を大切に、げんびサポーター(当館ボランティア)や美術館スタッフがおしゃべりしながら、じっくりと時間をかけて鑑賞するプログラムです。

公式サイト:https://towadaartcenter.com/

・金沢21世紀美術館(石川)

石川県金沢市にある現代美術館。プールを介して地上と地下で人と人が出会うことができる話題の作品などもあります。毎週土日祝日にはキッズスタジオ・プログラムが企画されており、いろいろな造形遊びで、工夫と発見を楽しむことができます。

公式サイト:https://www.kanazawa21.jp/

・東京国立近代美術館(東京)

1952年に創設された日本で最初の国立美術館。横山大観や岸田劉生らの重要文化財を含む約13,000点の近現代美術の作品を有します。公式サイトでは、さまざまな年齢の子どもが鑑賞に親しめるように対象年齢の異なる教材を提供。また、小・中学生向けの書き込み式セルフガイド(ワークシート)をデジタル化した教材も提供していますので、夏休みの自由研究にもおすすめです。

公式サイト:https://www.momat.go.jp/

・草間彌生美術館(東京)

草間彌生美術館では、前衛芸術家・草間彌生の作品のコレクションを年2回の展覧会にて紹介し、講演会などを催すことで、草間が作品を通じて繰り返し訴えてきた世界平和と人間愛というメッセージを広く世界に伝え、多くの人に現代美術に慣れ親しんでもらうことを目指しています。同館は日時指定予約制を行って来館人数を管理しているため、密になる心配がなく、ゆっくりと鑑賞できます。公式サイトでは小学生以下を対象とした鑑賞ガイドを提供しています。

公式サイト:https://yayoikusamamuseum.jp/

・国立新美術館(東京)

東京・六本木にある国立新美術館は、国内最大級の展示スペースを生かした多彩な展覧会を開催しています。8月10日は夏休みワークショップ「手ぶらでブラっと工作室2024~まるでホタル⁉な缶バッジ~」が開催されます。

公式サイト:https://www.nact.jp/

・練馬区立美術館(東京)

練馬区にゆかりのある作家の作品をはじめ、日本近現代美術を中心とした浮世絵やフランス版画など幅広い作品約7000点以上を収蔵しており、これまで斬新な視点・切り口で様々な展覧会を催しています。練馬区立美術館では9月23日まで、新しい練馬区立美術館の建築を手掛ける平田晃久氏の展覧会を開催。お子様にも楽しんでいただける平田晃久氏の建築的発想「からまりしろ」を体験するワークショップも予定しています。

また、美術館に併設されている貫井図書館では、8月31日まで「小・中学生のためのしらべる応援隊 しらべるレンジャー」と題して、夏休みの宿題をはじめ、わからないことや探したい本がある子どもたちにサポートを提供しています。

公式サイト:https://www.neribun.or.jp/museum.html

・東京おもちゃ美術館(東京)

和の色や木の文化などを遊びを通じて感じ、楽しむことが出来る施設です。今年の夏はワークショップを通して、おもちゃのからくりやものづくりの面白さを親子で体験できるイベントが多く企画されています。

公式サイト:https://art-play.or.jp/ttm/

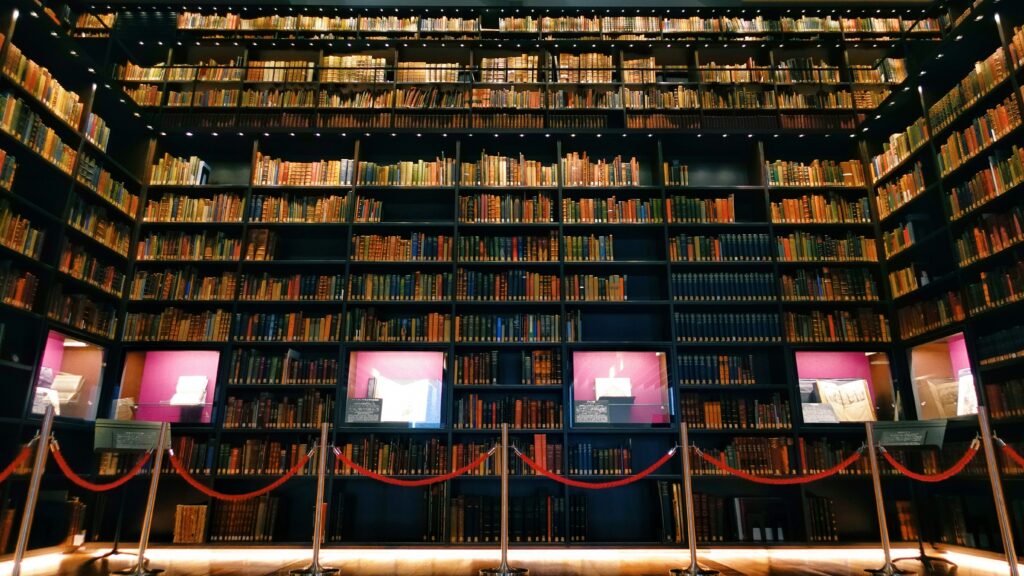

・川崎市岡本太郎美術館(神奈川)

川崎生まれの芸術家・岡本太郎の芸術、およびその両親である漫画家・岡本一平、小説家・岡本かの子の芸術を顕彰する美術館。2024年の夏は川崎市市制 100 周年を記念して、「芸術は、自由の実験室―夏のアートキャンプ」展を開催。公開制作やリレートークなど、アーティストの話を聞くことや対話ができる機会を提供しています。参加型の作品も多いため、子どもも大人もそれぞれの楽しみ方ができ、一人での創作体験としても、家族のコミュニケーションの場としても楽しめます。

公式サイト:https://www.taromuseum.jp/

・箱根 彫刻の森美術館(神奈川)

四季折々の雄大な自然が楽しめる箱根の大自然を生かして1969年に開館した、国内ではじめての野外美術館(オープンエアーミュージアム)。7万㎡の緑豊かな屋外展示場には、 ロダン、ムーア、ミロなど、近・現代を代表する彫刻家の名作約120点が常設展示されています。また、世界有数のコレクション319点を順次公開しているピカソ館をはじめとした室内展示場や体験型アート作品も。

公式サイト:https://www.hakone-oam.or.jp/

・横須賀美術館(神奈川)

横須賀市の市制100周年を記念して、緑の豊かな観音崎に2007年にオープンした美術館。日本の近現代美術の名品約5,000点の中から選んだ所蔵品展などを開催しています。今年の8月17日には、「みんなのアトリエ」を開催。障害のある子どもが、ご家族や介助の方と一緒に創作的な活動に取り組むことができる場所となっています。

公式サイト:https://www.yokosuka-moa.jp/index.html

・三溪園(神奈川)

実業家で茶人の原三溪によって造られた日本庭園。18万平方メートルの広大な敷地面積を誇り、京都や鎌倉などから集められた歴史的建造物17棟が配置されています。園内にある臨春閣や旧燈明寺三重塔など10棟は、重要文化財に指定されています。梅や桜、ツツジ、紅葉などの名所として知られており、自然も楽しめるスポットです。今年の夏は、蓮を見て、触れて、楽しむ「観蓮会2024」のほか、8月17日と18日には「親子で楽しむザリガニ釣り」が開催されます。

公式サイト:https://www.sankeien.or.jp/

※掲載画像は川崎市岡本太郎美術館公式HPなどから引用